Qualität, Tempo, Preis: Das Dreieck, das uns alle austrickst

Kennst du das? Du sitzt mit einem Kunden, einem Kollegen oder einfach mit dir selbst da, und die Wunschliste ist klar: Es soll richtig gut, bitte günstig, und am besten gestern fertig sein. Klingt vernünftig – wir wollen ja alle das Beste. Aber irgendwas knirscht da. Denn wenn man mal ehrlich ist: Das klappt so gut wie nie.

Willkommen im sogenannten magischen Dreieck des Projektmanagements. Keine Sorge, das klingt schlimmer als es ist. Es ist eigentlich nur ein schickes Wort für eine sehr einfache Wahrheit: Du kannst zwei Dinge haben. Nie alle drei.

Die drei Zauberwörter: Qualität, Schnell, Günstig

Stell dir vor, du willst eine Website bauen lassen. Oder ein Logo. Oder ein Produkt entwickeln. Du darfst dir zwei von diesen drei Dingen aussuchen:

- Es soll gut sein (Qualität)

- Es soll wenig kosten (Günstig)

- Es soll schnell fertig sein (Schnell)

Jetzt kommt der Haken: Sobald du alle drei willst, fängt das System an zu streiken. Denn in der echten Welt bedeutet „günstig“ meist, dass man weniger Budget hat. Weniger Budget heißt: Weniger Zeit, weniger Leute, weniger Möglichkeiten. Wenn es gleichzeitig schnell gehen soll, bleibt kaum Raum für Qualität. Und wenn du Wert auf hohe Qualität legst und trotzdem sofort Ergebnisse willst, musst du mit ordentlich Kosten rechnen – gute Leute arbeiten nicht für Luft und Liebe, und Überstunden sind auch nicht kostenlos.

Ein simples Spiel, das mehr sagt als 100 Meetings

Damit man das Ganze nicht nur theoretisch versteht, sondern auch fühlen kann, haben wir ein kleines Spiel auf dieser Seite eingebaut. Drei Schalter: Qualität, Günstig, Schnell. Du kannst immer zwei aktivieren – der dritte Schalter springt dann automatisch aus. Und zwar nicht freundlich mit einem Hinweis, sondern völlig random. Der eine fliegt raus, der andere bleibt. Kein Verhandeln. Kein Tricksen. Einfach Realität, wie sie ist.

Das wirkt im ersten Moment witzig – fast wie ein Gag. Aber es hat einen ernsten Kern. Denn genau so verhalten sich viele Projekte: Man versucht, alles auf einmal zu wollen, und wundert sich dann, warum es nicht klappt. Warum das Ergebnis mittelmäßig ist. Warum sich das Team aufreibt. Oder warum die Kosten explodieren.

Was wir alle daraus lernen können (ohne Business-Buzzwords)

Die Idee hinter dem magischen Dreieck ist kein Management-Blabla. Es ist eigentlich ein ganz menschlicher Denkfehler: Ich bin der Meinung, mit ein bisschen Druck hier und ein paar Abkürzungen da könnten wir irgendwie alles gleichzeitig haben. Und klar, Ausnahmen gibt es immer. Aber in der Regel gilt: Wenn du bei einem Projekt mit festen Zeitvorgaben arbeitest, dann musst du irgendwo anders Abstriche machen. Entweder du gibst mehr Geld aus, oder du nimmst in Kauf, dass es vielleicht nicht perfekt wird.

Das Schöne an diesem Modell ist, dass es nicht belehrt. Es zwingt dich nicht zu einer Entscheidung. Es zeigt dir nur: Wenn du A und B willst, musst du mit C leben. Und das kann sehr befreiend sein. Statt ständig zu kämpfen, kann man klar sagen: „Okay, uns ist Qualität und Preis wichtig – dann dauert’s halt ein bisschen.“ Oder: „Wir brauchen das Ergebnis bis Montag – dann zahlen wir eben mehr.“

Schnell und Günstig? Dann bitte nicht so genau hinschauen.

Das klingt erstmal verlockend: „Wir brauchen schnell was, aber bitte ohne großes Budget.“ Wer hat das noch nie gesagt? Vielleicht ging es um ein Logo, ein Flyer-Design, eine Website oder irgendein anderes kreatives Projekt. Und manchmal klappt das sogar. Irgendwas wird geliefert. Irgendwas funktioniert.

Aber die Frage ist: Wie lange? Und wie gut?

Wenn man etwas schnell und billig macht, bleibt oft nicht viel Zeit für Details. Keine lange Konzeptphase, keine ausführliche Korrekturschleife, keine Liebe zum letzten Pixel. Hauptsache fertig. Für einfache Dinge kann das reichen. Aber wenn du langfristig mit dem Ergebnis leben musst – na ja, dann sieht man’s irgendwann: Fehler, Ecken, Kanten. Oder schlimmer noch: etwas, das technisch funktioniert, aber niemandem gefällt.

Günstig und gut? Dann dauert’s halt.

Jetzt mal andersrum gedacht: Du willst etwas, das gut ist – hochwertig, durchdacht, professionell. Und du willst es zu einem fairen Preis, weil das Budget nun mal begrenzt ist. Total verständlich.

Aber dann brauchst du eine Sache: Zeit.

Wenn gute Leute für wenig Geld arbeiten sollen, brauchen sie dafür Flexibilität. Keine engen Deadlines, kein Projekt-Feuerwehr-Modus. Vielleicht müssen sie die Arbeit in ihre freien Slots dazwischenquetschen. Vielleicht braucht es längere Abstimmungsphasen oder ein paar Wochen mehr Puffer. Aber das ist völlig okay – wenn du dir bewusst machst, dass du für Qualität und Budget auf die Bremse drücken musst. Und wenn du Geduld hast, wird oft sogar etwas Besseres draus.

Gut und Schnell? Na dann viel Spaß beim Zahlen.

Last but not least: Du willst hohe Qualität, und du willst sie sofort. Na klar! Wer nicht? Aber dann wird’s eben teuer. Denn in der Praxis heißt das: Jemand muss sich jetzt sofort, mit voller Konzentration und Erfahrung, auf dein Projekt stürzen. Das bedeutet entweder Überstunden oder Priorisierung. Beides kostet Geld. Gute Freelancer oder Agenturen blocken sich nicht einfach spontan ein paar Tage – außer, du gibst ihnen einen richtig guten Grund. Und der Grund heißt meistens: ein ordentliches Honorar.

Aber hey: Wenn es wirklich wichtig ist, wenn du auf eine Messe musst, eine Kampagne startest oder dein Produktlaunch ansteht – dann kann sich das lohnen. Es geht hier nicht um „Wucher“, sondern um Wertschätzung: Wer exzellente Arbeit in kürzester Zeit liefert, hat einen fairen Preis verdient.

Am Ende ist es ganz einfach – wenn man ehrlich zu sich ist

Das magische Dreieck klingt erstmal wie ein theoretisches Modell für Projektmanager. Aber ehrlich gesagt: Es betrifft uns alle. Ob du ein Unternehmen führst, ein Produkt gestaltest oder einfach nur überlegst, wie du dein nächstes Vorhaben angehst – es geht immer um dieselbe Frage: Was ist dir am wichtigsten?

Und das bedeutet nicht, dass du dich „einschränken“ musst. Es heißt nur, dass du bewusster entscheiden kannst. Wenn du weißt, dass du zwei Dinge bekommst, und das dritte automatisch schwieriger wird, hast du plötzlich viel mehr Klarheit. Keine falschen Versprechen, keine Frustration, keine bösen Überraschungen.

Und wenn du dir bei einem dieser drei Punkte unsicher bist – Qualität, Zeit oder Budget – dann melde dich bei mir.

Ich bin erfahrener Webflow-Entwickler und helfe dir dabei, realistische Projektziele zu setzen und sie effizient umzusetzen – mit einem Ergebnis, das nicht nur funktioniert, sondern auch überzeugt.

Dein Erfolg beginnt hier – Starte jetzt!

In einem unverbindlichen Gespräch besprechen wir deine Ziele und nächste Schritte.

Das könnte dich auch interessieren

Wer wissen will, was auf der eigenen Webseite passiert, kommt an Webanalyse nicht vorbei. Doch gerade in Zeiten strenger Datenschutzgesetze wie der DSGVO stellt sich die Frage: Welches Analytics-Tool passt wirklich zu mir – und ist auch rechtlich sicher?

In diesem Beitrag vergleiche ich vier beliebte Tools: Google Analytics, Fathom, Plausible und Matomo. Es geht um Preis, Datenschutz, Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit. Ich zeige, für wen welches Tool geeignet ist – inklusive meiner persönlichen Empfehlung, die ich auch bei Kundenprojekten erfolgreich einsetze.

Google Analytics – Der mächtige Branchenstandard

Google Analytics (GA) ist das weltweit bekannteste und meistgenutzte Webanalyse-Tool. Es bietet eine beeindruckende Bandbreite an Funktionen – von Traffic-Quellen über Nutzerverhalten bis hin zu Conversion-Tracking. Für viele Unternehmen ist GA der erste Berührungspunkt mit datengetriebener Optimierung.

Der große Vorteil: Es ist kostenlos nutzbar, solange man mit den standardmäßigen Funktionen zufrieden ist. Seit der Einführung von Google Analytics 4 (GA4) hat sich jedoch einiges geändert – viele Nutzer empfinden die neue Oberfläche als weniger intuitiv, und die Datenmodellierung ist komplexer geworden.

Ein entscheidender Nachteil ist die DSGVO-Problematik: Google überträgt Nutzerdaten (wenn auch anonymisiert) auf US-Server, was nach dem Schrems II-Urteil rechtlich umstritten ist. In mehreren EU-Ländern wurden GA-Einsätze bereits als nicht DSGVO-konform eingestuft.

Wer maximale Kontrolle und rechtssichere Webanalyse will, schaut sich daher zunehmend nach Alternativen um.

Fathom Analytics – Minimalistisch und datenschutzfreundlich

Fathom Analytics ist eine moderne Alternative zu Google Analytics, die sich ganz auf Datenschutz, Einfachheit und Schnelligkeit konzentriert. Das kanadische Unternehmen legt großen Wert darauf, keine personenbezogenen Daten zu speichern und verzichtet vollständig auf Cookies – ein klarer Vorteil in Bezug auf die DSGVO-Konformität.

Die Benutzeroberfläche ist bewusst minimalistisch gehalten: Besucherzahlen, Seitenaufrufe, Referrer und Bounce-Rate sind auf einen Blick ersichtlich. Für viele kleine und mittlere Unternehmen reicht dieser Funktionsumfang völlig aus. Wer tiefere Analysen oder individuelle Events braucht, kann diese per API integrieren.

Fathom ist kostenpflichtig, startet aber mit einem überschaubaren Monatsbeitrag (ab 15 USD). Die Server befinden sich in der EU und Kanada – alle DSGVO-Anforderungen werden laut Anbieter erfüllt, und ein AV-Vertrag ist verfügbar.

Kurz gesagt: Fathom ist ideal für alle, die Datenschutz ernst nehmen und keine Lust auf überladene Dashboards haben.

👉 Öffentliche Demo auf der offiziellen Webseite: https://usefathom.com/demo

Plausible Analytics – Europäisch, Open Source, DSGVO-konform

Plausible Analytics ist ein schlankes, Open-Source-basiertes Webanalyse-Tool mit Sitz in Estland – entwickelt speziell für den europäischen Markt und vollständig DSGVO-konform. Genau wie Fathom verzichtet Plausible auf Cookies, erstellt keine Nutzerprofile und verarbeitet keine personenbezogenen Daten.

Die Bedienoberfläche ist klar strukturiert und besonders für Einsteiger leicht verständlich. Besucherquellen, Seitenaufrufe, Verweildauer und Conversion-Ziele sind schnell ersichtlich. Auch hier liegt der Fokus auf Klarheit statt Komplexität. Besonders praktisch: Durch einfache Integrationen lassen sich Ereignisse und Kampagnen auch ohne technische Vorkenntnisse erfassen.

Plausible ist ein kostenpflichtiger Dienst (ab ca. 9 € im Monat), bietet jedoch durch seine Open-Source-Natur auch die Möglichkeit zum Selbsthosting. Das gibt technisch versierten Nutzern volle Kontrolle über ihre Daten.

Für Datenschutzbewusste und alle, die sich von Google lösen wollen, ist Plausible eine starke, transparente Alternative.

👉 Demo-Dashboard mit Echtzeit-Daten von Plausible selbst https://plausible.io/plausible.io

Matomo – Der Alleskönner mit Self-Hosting-Option

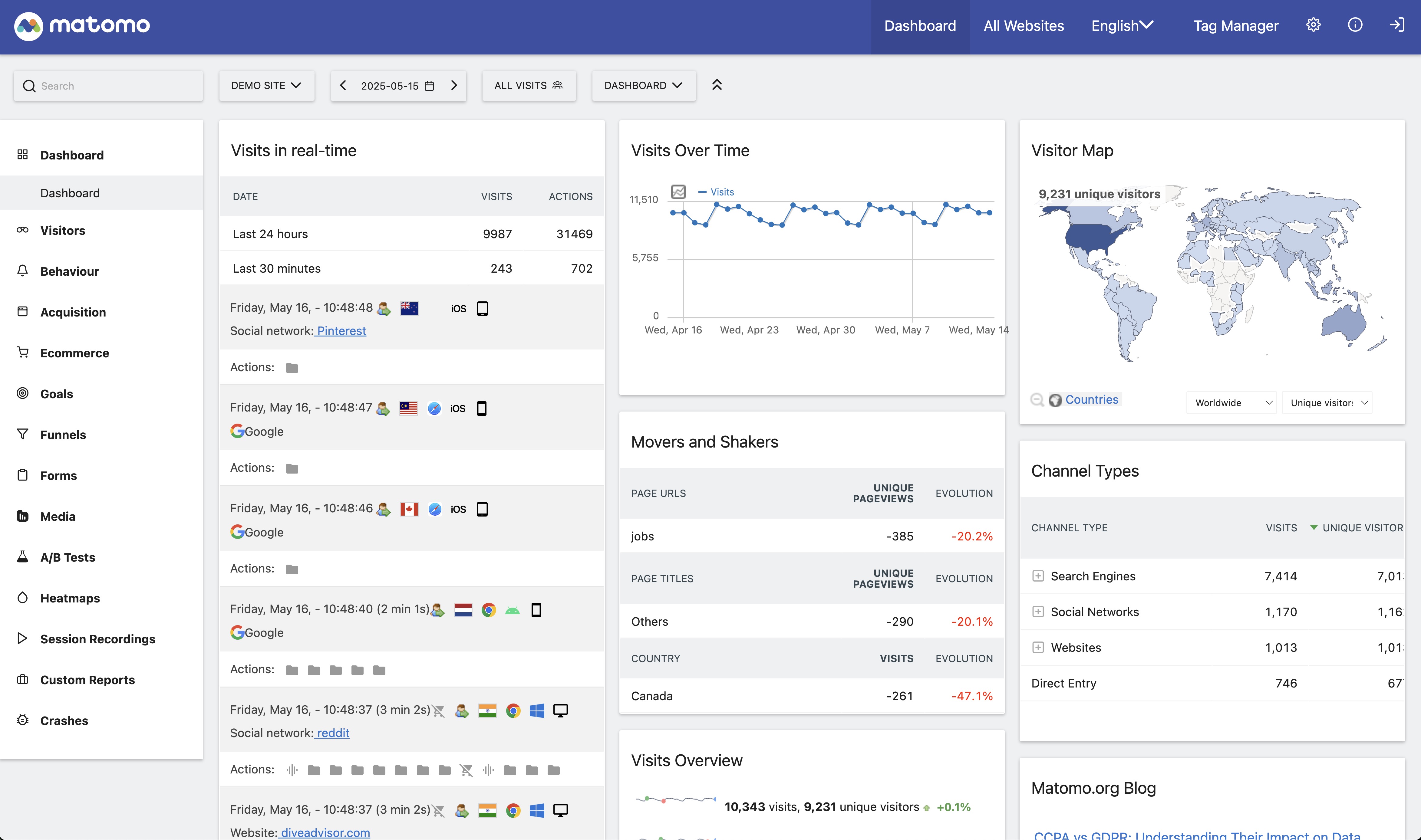

Matomo (ehemals Piwik) ist ein sehr leistungsstarkes Webanalyse-Tool, das sich besonders durch seine Flexibilität und Datenschutzfreundlichkeit auszeichnet. Es kann sowohl als Cloud-Service genutzt als auch vollständig selbst gehostet werden – letzteres ist besonders für datensensible Organisationen und öffentliche Einrichtungen attraktiv.

Matomo bietet nahezu alle Funktionen von Google Analytics – inklusive detaillierter Besucherberichte, Conversion-Tracking, Heatmaps und sogar A/B-Tests. Anders als Fathom oder Plausible ist Matomo deutlich funktionsreicher, dafür aber auch komplexer in der Bedienung.

Der große Vorteil: Bei Self-Hosting verbleiben sämtliche Daten auf den eigenen Servern. Damit lässt sich eine vollständige DSGVO-Konformität umsetzen, ohne Drittanbieter einzubinden. Die Open-Source-Version ist kostenlos, für die Cloud-Variante fallen Gebühren an (ab ca. 21 € pro Monat, je nach Traffic-Volumen).

Matomo eignet sich besonders für größere Unternehmen, Agenturen oder Datenschutzverantwortliche, die maximale Kontrolle über ihre Nutzerdaten benötigen.

👉 Voll funktionsfähiges Matomo-Demo-System: https://demo.matomo.cloud

Kurzvergleich – Preis, DSGVO, Funktionen & UX

Um die Entscheidung zu erleichtern, hier ein kompakter Vergleich der vier Tools anhand der wichtigsten Kriterien:

Fazit:

- Wer viele Funktionen will und Datenschutz intern regeln kann, ist mit Matomo gut beraten.

- Für einfaches Tracking mit maximaler DSGVO-Konformität sind Plausible oder Fathom ideal.

- Google Analytics bleibt mächtig, ist aber rechtlich problematisch und zunehmend umständlich.

Fazit – Für wen lohnt sich welches Tool?

Die Wahl des richtigen Analytics-Tools hängt stark vom Einsatzzweck, dem Datenschutzbedarf und den internen Ressourcen ab. Alle vier Anbieter haben ihre Stärken – doch nicht jedes Tool passt für jede Situation.

Ich persönlich nutze Fathom Analytics und empfehle es auch den meisten meiner Kunden. Warum? Weil viele meiner Kunden keine Google Ads schalten und somit auch kein tiefgreifendes Conversion-Tracking brauchen. Für diese Zielgruppe ist Fathom ideal: DSGVO-konform, einfach zu bedienen, ohne Cookie-Banner und mit einem transparenten Preismodell, das mehrere Websieten abdeckt.

Natürlich gibt es Ausnahmen:

Wenn Google Ads oder andere Werbeanzeigen wie Meta Ads geschaltet werden, ist ohnehin ein Cookie-Banner und ein Tracking-Pixel erforderlich. In solchen Fällen lohnt sich der Einsatz von Google Analytics, weil man die Einwilligung ohnehin einholen muss – und GA dann ohne Zusatzkosten mehr Analysepotenzial bietet.

Für Unternehmen, die Webanalyse hauptsächlich intern für das Marketingteam betreiben und keine komplexen Werbestrategien fahren, ist Fathom eine klare Empfehlung: schnell, unkompliziert, datenschutzsicher und effizient. Wer mehr technische Kontrolle oder Features wie A/B-Tests braucht, kann zu Matomo greifen, während Plausible einen super Mittelweg mit viel Transparenz und Open-Source-Mentalität bietet.

Die Wahl der richtigen Domain ist ein entscheidender Schrittbei der Erstellung deiner Website. Eine gute Domain kann den Erfolg deinerOnline-Präsenz maßgeblich beeinflussen, da sie nicht nur dein Branding unddeine Wiedererkennung fördert, sondern auch deine SEO-Bemühungen unterstütztund das Vertrauen der Nutzer stärkt. In diesem Leitfaden gebe ich dir wertvolleTipps und Best Practices zur Auswahl der perfekten Domain – so bringst du deineWebsite von Anfang an auf den richtigen Weg.

Was ist eine Domain?

Die Domain ist die Adresse, unter der deine Website imInternet erreichbar ist – vergleichbar mit einem Firmenschild oder einerLadenanschrift in der realen Welt. Sie besteht aus mehreren Elementen, diezusammen ihre eindeutige Struktur ergeben:

- Top-Level-Domain (TLD): Das ist der letzte Teil der Domain wie .com, .org oder .de. Manche TLDs sind thematisch oder regional geprägt, andere wirken international und neutral.

- Second-Level-Domain (SLD): Der wichtigste Teil deiner Domain – meist der Marken- oder Unternehmensname. In „meinprojekt.de“ steht „meinprojekt“ für dich.

- Subdomain: Diese steht vor der Second-Level-Domain und gliedert deine Website in eigenständige Bereiche, etwa „shop.meinprojekt.de“ oder „blog.meinprojekt.de“.

Eine prägnante Domain sorgt für Wiedererkennung, Vertrauenund eine bessere Positionierung in Suchmaschinen – sie ist also viel mehr alsnur eine technische Notwendigkeit.

Welche Domains stehen zur Auswahl?

Je nach Projekt und Zielgruppe stehen dir unterschiedlicheArten von Domains zur Verfügung. Seit der Öffnung des Marktes gibt es neben denländerspezifischen Domains (ccTLDs) wie .de (Deutschland) oder .ch(Schweiz) und den generischen Domains wie .com, .net, .orgoder .info auch Hunderte neuer Endungen. Findest du einen Überblick zurOrientierung.

Welche war die erste jemals registrierte Domain?

Die erste Domain der Geschichte war symbolics.com – registriert am 15. März 1985 von einem US-Computerunternehmen. Sie ist bis heute aktiv und gilt als digitales Kultobjekt.

Warum ist es so wichtig, eine passende Domainbezeichnung zu finden

Die Wahl deiner Domain ist ein zentraler Schritt für denErfolg deines Onlineauftritts – aus technischer wie auch aus strategischerSicht. Sie wirkt wie eine digitale Visitenkarte und beeinflusst, wie duwahrgenommen wirst und wie leicht man dich findet.

1. Stärkung deiner Marke und Wiedererkennung

Die Domain ist der erste Berührungspunkt mit deiner Website – sie entscheidetüber den ersten Eindruck. Eine einprägsame, gut gewählte Adresse strahltProfessionalität aus, spiegelt deinen Markennamen oder dein Kernthema wider undsorgt dafür, dass du im Gedächtnis bleibst. Je klarer und konsistenter dieDomain zu deiner Marke passt, desto besser lässt sich Vertrauen undWiedererkennung aufbauen.

2. Vertrauen und Klickbereitschaft

Nutzer achten unbewusst auf die Qualität einer Domain. Eine seriös wirkende,gut lesbare Webadresse ohne Sonderzeichen oder kryptische Abkürzungen erhöhtdie Wahrscheinlichkeit, dass jemand tatsächlich auf deine Seite klickt –insbesondere bei unbekannten Marken oder in den Suchergebnissen.

3. Sichtbarkeit in Suchmaschinen (SEO)

Auch für Google & Co. spielt die Domain eine Rolle. Zwar ist sie nur einTeil des großen SEO-Puzzles, doch gezielt eingesetzte Keywords oder regionaleTLDs können helfen, besser gefunden zu werden – vor allem bei lokalenAngeboten.

4. Regionale Relevanz undZielgruppenansprache

Wenn du gezielt Menschen in einer bestimmten Region erreichen willst, zahltsich eine länderspezifische Domainendung wie .de, .ch oder .ataus. Sie schafft Vertrauen und verbessert deine Auffindbarkeit in lokalenSuchergebnissen.

Kurz gesagt: Die richtige Domain stärkt deine Marke, fördertVertrauen, unterstützt deine Auffindbarkeit – und sorgt dafür, dass du onlinenicht nur sichtbar, sondern auch überzeugend bist.

Die Wahl der richtigen Domain

Die Wahl deiner Domain ist der erste Meilenstein auf dem Wegzu deinem erfolgreichen digitalen Auftritt. Ob persönlicher Blog, lokalesUnternehmen oder wachsendes Online-Business: Deine Domain ist der Name, mit demdu dich im Netz vorstellst. Sie soll dich widerspiegeln, zu deinem Angebotpassen und bei deinen Nutzern Vertrauen schaffen.

Schritt 1. Ziele und Zielgruppe definieren

Bevor du dich auf konkrete Namen festlegst, solltest du deinVorhaben und deine Zielgruppe klar vor Augen haben. Frag dich: Was willst dumit deiner Website erreichen? Geht es um den Verkauf von Produkten, umDienstleistungen oder Inhalte? Und wer soll die Seite nutzen – ein lokalesPublikum, eine bestimmte Branche oder ein internationales Publikum? DieAntworten auf diese Fragen beeinflussen nicht nur die Wahl des Namens, sondernauch die passende Domainendung und den gesamten Ton deines Auftritts.

Schritt 2. Brainstorming und Ideenfindung

Sobald das Ziel klar ist, geht es an die Namenssuche. Startemit deinem Markennamen – je präsenter er in der Domain ist, desto besser.Überlege zusätzlich, welche Keywords deine Leistung, dein Produkt oder deinThema beschreiben. Tools wie der Google Keyword Planner, Ahrefs oderUbersuggest helfen dir, relevante Begriffe zu finden. Danach heißt es:kombinieren, kürzen, kreativ sein. Gute Domains sind verständlich, prägnant undemotional greifbar – und bleiben im Kopf.

Schritt 3. Varianten prüfen und sortieren

Auch wenn du bereits einen Favoriten hast – prüfe unbedingtverschiedene Varianten. Vielleicht ist der Name mit Bindestrich verfügbar,während die Variante ohne bereits vergeben ist. Auch Singular oder Plural,Abkürzungen oder alternative Schreibweisen können sinnvoll sein. Denk außerdeman mögliche Tippfehler: Es kann sinnvoll sein, diese Varianten ebenfalls zuregistrieren und weiterzuleiten, damit niemand auf der Suche nach dir ins Leereläuft.

Schritt 4. Verfügbarkeit und Social Media Check

Bevor du dich festlegst, solltest du prüfen, ob deineWunschdomain noch frei ist. Nutze dafür Tools wie Checkdomain, Namecheap oderdomain.com. Parallel lohnt sich ein Blick in die sozialen Netzwerke: Ist deinName dort ebenfalls verfügbar? Einheitliche Namen auf allen Plattformen wirkenprofessionell, erleichtern das Branding und machen es Nutzern einfacher, dichzu finden.

Schritt 5. Rechtliche Sicherheit abklären

Gerade wenn du mit deinem Namen langfristig arbeiten willst,ist der rechtliche Check ein Muss. Ist dein Wunschname vielleicht schon alsMarke eingetragen? Kann es Konflikte mit anderen Markeninhabern oderVerwechslungen geben? So gehst du beim Rechte-Check am besten vor.

Domains können auch gesperrt werden

Bei Rechtsverstößen, Markenverletzungen oder irreführender Nutzung kann eine Domain gerichtlich entzogen oder gesperrt werden – selbst wenn sie technisch korrekt registriert wurde.

Markenrechte prüfen

Bevor du dich festlegst, solltest du deine Wunschdomain mitbestehenden Marken vergleichen. Nutze dazu offizielle Markenregister wie das DPMA(Deutschland), die EUIPO (europäische Marken) oder die WIPO(weltweite Eintragungen). Prüfe dabei auch, ob dein Domainname mit einergeschäftlichen Bezeichnung oder einem eingetragenen Unternehmensnamenkollidiert. Ein Blick ins Handelsregister kann hier zusätzlich helfen.

Konflikte und Domainstreitigkeiten vermeiden

Auch wenn deine Domain technisch verfügbar ist, heißt dasnicht automatisch, dass sie rechtlich unbedenklich ist. Problematisch wird esvor allem dann, wenn dein Domainname mit einer bestehenden Marke verwechseltwerden könnte – z. B. durchähnliche Schreibweise, identischeWortbestandteile oder branchengleiche Nutzung.

Zur Risikominimierung beachte bitte

- Wähle eine Bezeichnung, die sich eindeutig von bestehenden Marken unterscheidet.

- Nutze keine bekannten Markennamen, Produktbezeichnungen oder Logos.

- Achte darauf, dass keine unzulässige Rufausbeutung oder Irreführung vorliegt.

Rechtliche Grauzonen: Fair Use und nominative Nutzung

In bestimmten Ausnahmefällen darfst du Markennamen aucherwähnen – etwa bei redaktionellen Inhalten oder vergleichenden Darstellungen.Das sogenannte „Fair Use“-Prinzip kann unter bestimmten Bedingungengelten. Auch eine nominative Nutzung – also das rein beschreibendeBenennen einer Marke – ist in Einzelfällen zulässig. Ob das im konkreten Fallrechtlich tragfähig ist, lässt sich jedoch oft nur mit juristischer Beratungklären.

Tipp: Wenn du unsicher bist oder deine Domain geschäftlich nutzen möchtest, dann lohnt sich der Kontakt zu einer spezialisierten Anwaltskanzlei. Eine kurze Prüfung vor der Registrierung ist deutlich günstiger als ein späterer Rechtsstreit – und gibt dir die nötige Sicherheit, dein Projekt sorgenfrei zu starten.

So kannst du deine Domain sicher registrieren

Hast du die passende Domain für dein Projekt gefunden, musstdu sie nur noch registrieren. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die Domaindauerhaft für dich verfügbar ist. Wie dudabei vorgehst und was du besonders beachten musst, haben wir hier für dichzusammengefasst.

1. Domainanbieter wählen

Zuverlässigkeit, Transparenz und guter Support – das sinddie wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Domain-Registrars. BekannteAnbieter wie IONOS, All-Inkl, Namecheap oder GoDaddybieten benutzerfreundliche Tools, Zusatzservices wie Domain-Weiterleitungen,SSL-Zertifikate oder E-Mail-Postfächer und – ganz wichtig – eine zuverlässigeVerwaltung deiner Domain. Achte auf klare Vertragsbedingungen und informieredich über Preise für die Erstregistrierung und spätere Verlängerungen. Auch einguter Support ist ein wichtiges Entscheidungskriterium.

Drei Tipps zur Wahl eines geeigneten Registrars:

1. Privatsphäreschutz

Viele Domain-Registrare bieten Datenschutzdienste an, die deine persönlichenInformationen im WHOIS-Verzeichnis verbergen. Dies schützt dich vor Spam undmöglichen rechtlichen Problemen.

2. Domain-Schutzmaßnahmen

Nutze Sicherheitsfunktionen wie Domain-Locking, um zu verhindern, dass deineDomain ohne deine Zustimmung übertragen wird. Einige Registrare bieten auchSchutz vor unbefugten Änderungen und Transfers.

3. Automatische Verlängerung der Domain

Stelle sicher, dass deine Domainregistrierung automatisch verlängert wird, um einversehentliches Auslaufen oder sogar den Verlust der Domain zu verhindern.Viele Registrare bieten automatische Verlängerungsdienste an.

2. Registrierung durchführen

Die Registrierung ist meist in wenigen Minuten erledigt: Dugibst deine Daten ein, wählst die gewünschte Laufzeit (in der Regel mindestensein Jahr) und entscheidest dich für Zusatzoptionen. Achte dabei auf korrekteInhaberdaten – insbesondere, wenn du die Domain geschäftlich nutzt. In vielenFällen kannst du auch gleich ein SSL-Zertifikat buchen oder ein Hosting-Paketverknüpfen. Praktisch: Die meisten Anbieter bieten heute auch einen sogenanntenDomain-Privacy-Schutz, der deine persönlichen Daten im öffentlichenWhois-Verzeichnis anonymisiert.

3. Domain schützen und verwalten

Nach der Registrierung ist es wichtig, die Domain dauerhaftzu sichern. Aktiviere die automatische Verlängerung, damit du sie nichtversehentlich verlierst – das kann besonders bei beliebten Namen schnell teuerwerden. Falls du mit deiner Marke wachsen willst, empfiehlt es sich, auchähnliche Schreibweisen oder weitere Endungen zu reservieren. So verhinderst du,dass Dritte diese registrieren und damit Verwirrung stiften oder von deinemNamen profitieren.

Wenn dein Projekt langfristig geplant ist, solltest du auchprüfen, ob sich eine Markenanmeldung lohnt – das gibt dir zusätzlichenrechtlichen Schutz. So hast du von Anfang an die Kontrolle über deinendigitalen Namen – technisch wie rechtlich.

So verbindest du deine Domain mit dem Webhosting

Hast du deine Wunschdomain gesichert, fehlt nur noch derpassende Platz für deine Website – dein Webhosting. Damit deine Domain auch aufdeine Website zeigt, müssen Domain und Hosting sauber miteinander verknüpftwerden. Das klingt technischer, als es ist – mit ein paar klaren Schritten bistdu startklar.

1. Passe deine DNS-Einstellungen an

Nach der Registrierung deiner Domain und der Anmeldung beim Registrar navigierstdu in den Bereich „DNS“ oder „Nameserver“. Dort trägst du die Nameserver deinesHosting-Anbieters ein – diese findest du meist direkt im Hosting-Dashboard oderin der Bestätigungs-E-Mail. Damit sagst du dem Internet: Diese Domain gehört zudiesem Server.

2. Domain im Hosting-Konto hinzufügen

Jetzt loggst du dich dich in dein Hosting-Konto ein und fügst dort dieDomain hinzu. Die meisten Anbieter haben dafür eine klare Oberfläche oder eincPanel. Falls du ein Komplettpaket gebucht hast, kann die Domain sogar schonautomatisch verknüpft sein.

3. Aktiviere dein SSL-Zertifikat

Ein SSL-Zertifikat sorgt dafür, dass deine Website über https://erreichbar ist – das schützt die Verbindung und schafft Vertrauen. VieleAnbieter stellen dir automatisch ein kostenloses Zertifikat über Let’sEncrypt zur Verfügung. Achte darauf, dass es aktiviert ist. Nicht nur deineBesucher werden das schätzen – auch Google bevorzugt sichere Seiten in denSuchergebnissen.

Domain umziehen – so funktioniert der Transfer zu einem anderenRegistrar

Manchmal ändern sich Anforderungen, Preise oder Services –und du möchtest mit deiner Domain zu einem anderen Anbieter wechseln. Das istgrundsätzlich problemlos möglich, denn du bist der Inhaber deiner Domain undkannst frei entscheiden, bei welchem Registrar du sie verwalten möchtest.

So läuft ein Domaintransfer ab

- Domain freigeben: Melde dich bei deinem aktuellen Registrar an und entsperre die Domain für den Transfer.

- Transfercode anfordern: Du erhältst einen sogenannten Auth-Code oder EPP-Code. Dieser bestätigt, dass du berechtigt bist, die Domain zu übertragen.

- Transfer beim neuen Anbieter starten: Gib den Code beim neuen Registrar ein und beginne den Umzug.

- Bestätigung per E-Mail: In den meisten Fällen musst du den Transfer zusätzlich per E-Mail bestätigen. Achte also auf entsprechende Hinweise in deinem Posteingang.

Während des Transfers bleibt deine Domain in der Regelonline erreichbar – es gibt also keine Ausfallzeit. Plane dennoch einige Tageein, bis der Prozess abgeschlossen ist. Wichtig: Achte darauf, dass deineInhaberdaten aktuell sind, da die Transferfreigabe an die registrierteE-Mail-Adresse geschickt wird.

Ein Domainumzug ist also kein Hexenwerk – aber du solltestihn gut vorbereiten, damit alles reibungslos läuft.

Best Practices für eine starke Domain

Der Domainname ist wie das Fundament eines Hauses – stehtsie einmal fest, kann sie nicht mehr verändert werden und dein Projekt ist festmit ihr verbunden. Wenn du diese Best Practices berücksichtigst, kannst du alsosprichwörtlich für ein solides Fundament deiner neuen Domain schaffen

- Markenkonsistenz erzeugen: Wähle eine Domain, die zu deinem Unternehmens- oder Projektnamen passt. So entsteht ein einheitliches Bild auf deiner Website, in E-Mails und in sozialen Medien.

- Einfachheit vor Komplexität: Je kürzer und prägnanter der Domainname, desto besser. Vermeide lange Wortketten oder schwer verständliche Begriffe. Ein Name, den man hört und sofort tippen kann, ist Gold wert.

- Keywords gezielt integrieren: Wenn es sinnvoll passt, kann ein relevantes Stichwort – z. B. Branche oder Standort – deiner Domain mehr Aussagekraft und Sichtbarkeit verleihen. Aber bitte natürlich und nicht gekünstelt.

- Auf Sonderzeichen verzichten: Zahlen, Bindestriche oder ungewöhnliche Schreibweisen verwirren oft mehr, als sie helfen und sind oft ohnehin nicht erlaubt. Halte deine Domain so simpel, dass sie auch mündlich weitergegeben werden kann.

- Social Media Verfügbarkeit prüfen: Dein Name sollte nicht nur als Domain verfügbar sein, sondern auch als Benutzername auf Plattformen wie Instagram, LinkedIn oder YouTube. So hältst du dir den Weg in die sozialen Netzwerke frei.

- Privatsphäre schützen: Nutze WHOIS-Datenschutzoptionen, damit deine persönlichen Kontaktdaten nicht öffentlich einsehbar sind. Das schützt vor Spam.

- Automatisch verlängern lassen: Damit du deine Domain nicht durch einen Zahlungsverzug verlierst, solltest du eine automatische Verlängerung beim Registrar aktivieren – das ist oft nur ein Klick, spart aber viel Ärger.

- Nur kurzfristig gedacht: Vermeide Begriffe, die stark an Trends gebunden sind oder schnell veralten. Deine Domain sollte auch in drei oder fünf Jahren noch zu deinem Angebot passen.

- Unklare oder missverständliche Begriffe: Deine Domain sollte sofort erkenne lassen, worum es auf deiner Seite geht. Namen, die doppeldeutig, irreführend oder zu allgemein sind, schaden eher als sie nützen.

Wenn du diese Punkte im Blick behältst, legst du einstabiles Fundament für deine digitale Präsenz – professionell, sicher undlangfristig wirksam.

Die „7-Zeichen-Regel“

Studien zeigen: Domains mit maximal 7–12 Zeichen bleiben besonders gut im Gedächtnis. Lange, komplexe Namen verlieren schneller an Klarheit und Wiedererkennung.